2018-01-08 10:30:00

來源:

英文名稱: Hard Disk Drive 簡稱HDD 全名:溫徹斯特式硬盤

由一個或者多個鋁制或者玻璃制的碟片組成。這些碟片外覆蓋有鐵磁性材料。

硬盤發展史:

從第一塊硬盤RAMAC的產生到單碟容量高達666.7GB的硬盤,硬盤經歷了以下幾代的發展歷史:

1956年,IBM的IBM 350 RAMAC是現代硬盤的雛形,它相當于兩個冰箱的體積,不過其存儲容量只有5MB。

1973年IBM 3340問世,他擁有“溫徹斯特”這個綽號,來源于他兩個30MB的存儲單元,恰是當時出名的“溫徹斯特來福槍”的口徑和填彈量。至此,硬盤的基本架構被確立。

溫徹斯特式硬盤傳輸示意圖

1980年,兩位前IBM員工創立的公司開發出5.25英寸規格的5MB硬盤,這是首款面向臺式機的產品,而該公司正是希捷(SEAGATE)公司。

80年代末,IBM公司推出MR(Magneto Resistive磁阻)技術令磁頭靈敏度大大提升,使盤片的存儲密度較之前的20Mbpsi(bit/每平方英寸)提高了數十倍,該技術為硬盤容量的巨大提升奠定了基礎。1991年,IBM應用該技術推出了首款3.5英寸的1GB硬盤

1970年到1991年,硬盤盤片的存儲密度以每年25%~30%的速度增長;從1991年開始增長到60%~80%;至今,速度提升到100%甚至是200%,從1997年開始的驚人速度提升得益于IBM的GMR(Giant Magneto Resistive,巨磁阻)技術,它使磁頭靈敏度進一步提升,進而提高了存儲密度

1989年 世界上第一款固態硬盤出現

1995年,為了配合Intel的LX芯片組,昆騰(Quantum)與Intel攜手發布UDMA33接口——EIDE標準將原來接口數據傳輸率從16.6MB/s提升到了33MB/s 同年。希捷開發出液態軸承(FDB,Fluid Dynamic Bearing)馬達。所謂的FDB就是指將陀螺儀上的技術引進到硬盤生產中,用厚度相當于頭發直徑十分之一的油膜取代金屬軸承,減輕了硬盤噪音與發熱量

硬盤

1996年,希捷收購康諾(Conner Peripherals)

1998年2月,UDMA 66規格面世

2000年10月,邁拓(Maxtor)收購昆騰

2003年1月,日立宣布完成20.5億美元的收購IBM硬盤事業部計劃,并成立日立環球存儲科技公司(Hitachi Global Storage Technologies, Hitachi GST)

2005年日立環儲和希捷都宣布了將開始大量采用磁盤垂直寫入技術(perpendicular recording),該原理是將平行于盤片的磁場方向改變為垂直(90度),更充分地利用的存儲空間

2005年12月21日, 硬盤制造商希捷宣布收購邁拓(Maxtor)

2007年1月,日立環球存儲科技宣布將會發售全球首只1Terabyte的硬盤,比原先的預定時間遲了一年多。硬盤的售價為399美元,平均每美分可以購得27.5MB硬盤空間。

2007年11月,Maxtor硬盤出廠的預先格式化的硬盤,被發現已植入會盜取在線游戲的帳號與密碼的木馬

分類:

5.25英寸硬盤;早期用于臺式機,已退出歷史舞臺。

3.5寸臺式機硬盤;風頭正勁,廣泛用作各式電腦。

2.5寸筆記本硬盤;廣泛用于筆記本電腦,桌面一體機,移動硬盤及便攜式硬盤播放器。

1.8寸微型硬盤;廣泛用于超薄筆記本電腦,移動硬盤及蘋果播放器。

1.3寸微型硬盤;產品單一,三星獨有技術,僅用于三星的移動硬盤。

1.0寸微型硬盤;最早由IBM公司開發, MicroDrive微硬盤(簡稱MD)。因符合CFII標準,所以廣泛用于單反數碼相機。

0.85寸微型硬盤;產品單一,日立獨有技術,已知僅用于日立的一款硬盤手機。

構造:

1、磁頭

硬盤內部結構磁頭是硬盤中最昂貴的部件,也是硬盤技術中最重要和最關鍵的一環。傳統的磁頭是讀寫合一的電磁感應式磁頭,但是,硬盤的讀、寫卻是兩種截然不同的操作,為此,這種二合一磁頭在設計時必須要同時兼顧到讀/寫兩種特性,從而造成了硬盤設計上的局限。而MR磁頭(Magnetoresistive heads),即磁阻磁頭,采用的是分離式的磁頭結構:寫入磁頭仍采用傳統的磁感應磁頭(MR磁頭不能進行寫操作),讀取磁頭則采用新型的MR磁頭,即所謂的感應寫、磁阻讀。這樣,在設計時就可以針對兩者的不同特性分別進行優化,以得到最好的讀/寫性能。另外,MR磁頭是通過阻值變化而不是電流變化去感應信號幅度,因而對信號變化相當敏感,讀取數據的準確性也相應提高。而且由于讀取的信號幅度與磁道寬度無關,故磁道可以做得很窄,從而提高了盤片密度,達到200MB/英寸2,而使用傳統的磁頭只能達到20MB/英寸2,這也是MR磁頭被廣泛應用的最主要原因。目前,MR磁頭已得到廣泛應用,而采用多層結構和磁阻效應更好的材料制作的GMR磁頭(Giant Magnetoresistive heads)也逐漸普及。

2、磁道

當磁盤旋轉時,磁頭若保持在一個位置上,則每個磁頭都會在磁盤表面劃出一個圓形軌跡,這些圓形軌跡就叫做磁道。這些磁道用肉眼是根本看不到的,因為它們僅是盤面上以特殊方式磁化了的一些磁化區,磁盤上的信息便是沿著這樣的軌道存放的。相鄰磁道之間并不是緊挨著的,這是因為磁化單元相隔太近時磁性會相互產生影響,同時也為磁頭的讀寫帶來困難。一張1.44MB的3.5英寸軟盤,一面有80個磁道,而硬盤上的磁道密度則遠遠大于此值,通常一面有成千上萬個磁道。

3、扇區

磁盤上的每個磁道被等分為若干個弧段,這些弧段便是磁盤的扇區,每個扇區可以存放512個字節的信息,磁盤驅動器在向磁盤讀取和寫入數據時,要以扇區為單位。1.44MB3.5英寸的軟盤,每個磁道分為18個扇區。

4、柱面

硬盤通常由重疊的一組盤片構成,每個盤面都被劃分為數目相等的磁道,并從外緣的“0”開始編號,具有相同編號的磁道形成一個圓柱,稱之為磁盤的柱面。磁盤的柱面數與一個盤面上的磁道數是相等的。由于每個盤面都有自己的磁頭,因此,盤面數等于總的磁頭數。所謂硬盤的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁頭)、Sector(扇區),只要知道了硬盤的CHS的數目,即可確定硬盤的容量,硬盤的容量=柱面數*磁頭數*扇區數*512B。

硬盤接口:

ATA

全稱Advanced Technology Attachment,是用傳統的 40-pin 并口數據線連接主板與硬盤的,外部接口速度最大為133MB/s,因為并口線的抗干擾性太差,且排線占空間,不利計算機散熱,將逐漸被 SATA所取代。

IDE

IDE的英文全稱為“Integrated Drive Electronics”,即“電子集成驅動器”,俗稱PATA并口。

SATA

使用SATA(Serial ATA)口的硬盤又叫串口硬盤,是未來PC機硬盤的趨勢。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的Serial ATA委員會正式確立了Serial ATA 1.0規范,2002年,雖然串行ATA的相關設備還未正式上市,但Serial ATA委員會已搶先確立了Serial ATA 2.0規范。Serial ATA采用串行連接方式,串行ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區別在于能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。串行接口還具有結構簡單、支持熱插拔的優點。

SATA2

希捷在SATA的基礎上加入NCQ本地命令陣列技術,并提高了磁盤速率。

SCSI

全稱為Small Computer System Interface(小型機系統接口),歷經多世代的發展,從早期的 SCSI-II,到目前的 Ultra320 SCSI 以及 Fiber-Channel (光纖通道),接頭類型也有多種。SCSI 硬盤廣為工作站級個人計算機以及服務器所使用,因為它的轉速快,可達 15000 rpm,且數據傳輸時占用 CPU 運算資源較低,但是單價也比同樣容量的 ATA 及 SATA 硬盤昂貴。

SAS

(Serial Attached SCSI)是新一代的SCSI技術,和SATA硬盤相同,都是采取序列式技術以獲得更高的傳輸速度,可達到3Gb/s。此外也透過縮小連接線改善系統內部空間等。

此外,由于SAS硬盤可以與SATA硬盤共享同樣的背板,因此在同一個SAS存儲系統 中,可以用SATA硬盤來取代部分昂貴的SCSI硬盤,節省整體的存儲成本。

參數:

一、容量

作為計算機系統的數據存儲器,容量是硬盤最主要的參數。

硬盤的容量以兆字節(MB)或千兆字節(GB)為單位,1GB=1024MB。但硬盤廠商在標稱硬盤容量時通常取1G=1000MB,因此我們在BIOS中或在格式化硬盤時看到的容量會比廠家的標稱值要小。

硬盤的容量指標還包括硬盤的單碟容量。所謂單碟容量是指硬盤單片盤片的容量,單碟容量越大,單位成本越低,平均訪問時間也越短。

對于用戶而言,硬盤的容量就象內存一樣,永遠只會嫌少不會嫌多。Windows操作系統帶給我們的除了更為簡便的操作外,還帶來了文件大小與數量的日益膨脹,一些應用程序動輒就要吃掉上百兆的硬盤空間,而且還有不斷增大的趨勢。因此,在購買硬盤時適當的超前是明智的。近兩年主流硬盤是80G,而160G以上的大容量硬盤亦已開始逐漸普及。

一般情況下硬盤容量越大,單位字節的價格就越便宜,但是超出主流容量的硬盤略微例外。時至2008年12月初,1TB(1000GB)的希捷硬盤中關村報價是¥700元,500G的硬盤大概是¥320元。

二、轉速

轉速(Rotationl Speed 或Spindle speed),是硬盤內電機主軸的旋轉速度,也就是硬盤盤片在一分鐘內所能完成的最大轉數。轉速的快慢是標示硬盤檔次的重要參數之一,它是決定硬盤內部傳輸率的關鍵因素之一,在很大程度上直接影響到硬盤的速度。硬盤的轉速越快,硬盤尋找文件的速度也就越快,相對的硬盤的傳輸速度也就得到了提高。硬盤轉速以每分鐘多少轉來表示,單位表示為RPM,RPM是Revolutions Per minute的縮寫,是轉/每分鐘。RPM值越大,內部傳輸率就越快,訪問時間就越短,硬盤的整體性能也就越好。

硬盤的主軸馬達帶動盤片高速旋轉,產生浮力使磁頭飄浮在盤片上方。要將所要存取資料的扇區帶到磁頭下方,轉速越快,則等待時間也就越短。因此轉速在很大程度上決定了硬盤的速度。

家用的普通硬盤的轉速一般有5400rpm、7200rpm幾種,高轉速硬盤也是現在臺式機用戶的首選;而對于筆記本用戶則是4200rpm、5400rpm為主,雖然已經有公司發布了7200rpm的筆記本硬盤,但在市場中還較為少見;服務器用戶對硬盤性能要求最高,服務器中使用的SCSI硬盤轉速基本都采用10000rpm,甚至還有15000rpm的,性能要超出家用產品很多。較高的轉速可縮短硬盤的平均尋道時間和實際讀寫時間,但隨著硬盤轉速的不斷提高也帶來了溫度升高、電機主軸磨損加大、工作噪音增大等負面影響。筆記本硬盤轉速低于臺式機硬盤,一定程度上是受到這個因素的影響。筆記本內部空間狹小,筆記本硬盤的尺寸(2.5寸)也被設計的比臺式機硬盤(3.5寸)小,轉速提高造成的溫度上升,對筆記本本身的散熱性能提出了更高的要求;噪音變大,又必須采取必要的降噪措施,這些都對筆記本硬盤制造技術提出了更多的要求。同時轉速的提高,而其它的維持不變,則意味著電機的功耗將增大,單位時間內消耗的電就越多,電池的工作時間縮短,這樣筆記本的便攜性就受到影響。所以筆記本硬盤一般都采用相對較低轉速的4200rpm硬盤。

轉速是隨著硬盤電機的提高而改變的,現在液態軸承馬達(Fluid dynamic bearing motors)已全面代替了傳統的滾珠軸承馬達。液態軸承馬達通常是應用于精密機械工業上,它使用的是黏膜液油軸承,以油膜代替滾珠。這樣可以避免金屬面的直接摩擦,將噪聲及溫度被減至最低;同時油膜可有效吸收震動,使抗震能力得到提高;更可減少磨損,提高壽命。

三、平均訪問時間

平均訪問時間(Average Access Time)是指磁頭從起始位置到達目標磁道位置,并且從目標磁道上找到要讀寫的數據扇區所需的時間。

平均訪問時間體現了硬盤的讀寫速度,它包括了硬盤的尋道時間和等待時間,即:平均訪問時間=平均尋道時間+平均等待時間。

硬盤的平均尋道時間(Average Seek Time)是指硬盤的磁頭移動到盤面指定磁道所需的時間。這個時間當然越小越好,目前硬盤的平均尋道時間通常在8ms到12ms之間,而SCSI硬盤則應小于或等于8ms。

硬盤的等待時間,又叫潛伏期(Latency),是指磁頭已處于要訪問的磁道,等待所要訪問的扇區旋轉至磁頭下方的時間。平均等待時間為盤片旋轉一周所需的時間的一半,一般應在4ms以下。

四、傳輸速率

傳輸速率(Data Transfer Rate) 硬盤的數據傳輸率是指硬盤讀寫數據的速度,單位為兆字節每秒(MB/s)。硬盤數據傳輸率又包括了內部數據傳輸率和外部數據傳輸率。

內部傳輸率(Internal Transfer Rate) 也稱為持續傳輸率(Sustained Transfer Rate),它反映了硬盤緩沖區未用時的性能。內部傳輸率主要依賴于硬盤的旋轉速度。

外部傳輸率(External Transfer Rate)也稱為突發數據傳輸率(Burst Data Transfer Rate)或接口傳輸率,它標稱的是系統總線與硬盤緩沖區之間的數據傳輸率,外部數據傳輸率與硬盤接口類型和硬盤緩存的大小有關。

目前Fast ATA接口硬盤的最大外部傳輸率為16.6MB/s,而Ultra ATA接口的硬盤則達到33.3MB/s。

使用SATA(Serial ATA)口的硬盤又叫串口硬盤,是未來PC機硬盤的趨勢。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的Serial ATA委員會正式確立了Serial ATA 1.0規范。2002年,雖然串行ATA的相關設備還未正式上市,但Serial ATA委員會已搶先確立了Serial ATA 2.0規范。Serial ATA采用串行連接方式,串行ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區別在于能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。串行接口還具有結構簡單、支持熱插拔的優點。

串口硬盤是一種完全不同于并行ATA的新型硬盤接口類型,由于采用串行方式傳輸數據而知名。相對于并行ATA來說,就具有非常多的優勢。首先,Serial ATA以連續串行的方式傳送數據,一次只會傳送1位數據。這樣能減少SATA接口的針腳數目,使連接電纜數目變少,效率也會更高。實際上,Serial ATA 僅用四支針腳就能完成所有的工作,分別用于連接電纜、連接地線、發送數據和接收數據,同時這樣的架構還能降低系統能耗和減小系統復雜性。其次,Serial ATA的起點更高、發展潛力更大,Serial ATA 1.0定義的數據傳輸率可達150MB/s,這比最快的并行ATA(即ATA/133)所能達到133MB/s的最高數據傳輸率還高,而在Serial ATA 2.0的數據傳輸率達到300MB/s,最終SATA將實現600MB/s的最高數據傳輸率。

五、緩存

緩存(Cache memory)是硬盤控制器上的一塊內存芯片,具有極快的存取速度,它是硬盤內部存儲和外界接口之間的緩沖器。由于硬盤的內部數據傳輸速度和外界介面傳輸速度不同,緩存在其中起到一個緩沖的作用。緩存的大小與速度是直接關系到硬盤的傳輸速度的重要因素,能夠大幅度地提高硬盤整體性能。當硬盤存取零碎數據時需要不斷地在硬盤與內存之間交換數據,有大緩存,則可以將那些零碎數據暫存在緩存中,減小外系統的負荷,也提高了數據的傳輸速度

操作:

格式化

兩種方法

win9x引導盤啟動進入dos,然后輸入format c:/q,這樣可以快速格式化C盤,然后就可以在干凈的c盤里安裝系統,同理,如果你要格式化d盤,只要把上面的命令中的c改為d即可。

硬盤主盤設置

兩級格式化用win2000以上安裝盤啟動直接進入安裝界面,根據提示選擇在c盤安裝操作系統,然后會提示你是否格式化硬盤,根據提示選擇用fat格式快速格式化,即可。

以上兩種方法,第一種已經很少應用,第二種因為有中文支持,所以非常容易上手!

軟盤只需要一次格式化,硬盤卻需要兩級,即低級格式化和高級格式化。

硬盤的低級格式化在每個磁片上劃分出一個個同心圓的磁道,它是物格式化。硬盤在出廠前都已完成了這項工作,我們就不用再對它作低級格式化。 而我們平時在給電腦安裝軟件時,用 FORMAT C:命令對硬盤所作的格式化指的是 高級格式化。

低級格式化會徹底清除硬盤里的內容,應謹慎使用,同時它也可以清除硬盤上所有的病毒;低級格式化需要特殊的軟件,有些主板的BIOS里也有這種程序。低級格式化次數多了對硬盤是有害的。

硬盤分區

一塊全新的硬盤必須經過分區之后才能正常使用,分區從實質上說就是對硬盤的一種格式化。當我們創建分區時,就已經設置好了硬盤的各項物理參數,指定了硬盤主引導記錄(即Master Boot Record,一般簡稱為MBR)和引導記錄備份的存放位置。而對于文件系統以及其他操作系統管理硬盤所需要的信息則是通過之后的格式化,也就是高級格式化。

一塊希捷硬盤電源口處的Molex徽標

進行硬盤分區,需要使用windows安裝盤或專門的硬盤分區工具,例如fdisk、PQmagic等。(其它軟件參見外部連接)在硬盤分區之后,還需要進行硬盤的格式化操作,硬盤的才算正式準備好,可以正常進行操作系統安裝等工作。(對于PQmagic等工具軟件,格式化操作可以在分區的時候一起進行,比較方便)

硬盤分區存在多種格式,常見的有FAT32、NTFS等,其中FAT32在Windows一般用戶中最為常見,一般情況下系統盤文件格式是NTFS,而非系統盤分為FAT32格式。另外,Linux操作系統下也有很多分區格式。

硬盤克隆

Ghost(幽靈)軟件是美國賽門鐵克公司推出的一款出色的硬盤備份還原工具,可以實現FAT16、FAT32、NTFS、OS2等多種硬盤分區格式的分區及硬盤的備份還原。俗稱克隆軟件。

Ghost是克隆硬盤的程序,該程序在DOS下、Windows9.X下都可執行,所以要進行硬盤的克隆,請先進入到Ghost子目錄,運行Ghost.exe程序,需要注意的是,如果是在DOS下運行該程序時,在運行該程序前最好啟動DOS的鼠標驅動程序,因為Ghost的操作畫面是仿窗口畫面,使用鼠標點擊來選擇會方便一些——雖然也可以用鍵盤來操作。另外在備份或克隆硬盤前最好清理一下硬盤——刪除不用文件、清空回收站、碎片整理等。

雙硬盤

單硬盤安裝

總結出如下四步曲。

準備工作

安裝硬盤,工具是必需的,所以螺絲刀一定要準備一把。

最好事先將身上的靜電放掉,只需用手接觸一下金屬體即可(例如水管、機箱等)。 詳情請參見靜電的危害

跳線設置

硬盤在出廠時,一般都將其默認設置為主盤,跳線連接在“Master”的位置,如果你的計算機上已經有了一個作為主盤的硬盤,還需要再連接一個硬盤作為從盤。那么,就需要將跳線連接到“Slave”的位置。上面介紹的這種主從設置是最常見的一種,有時也會有特殊情況。如果用戶有兩塊硬盤,那最好參照硬盤面板或參考手冊上的圖例說明進行跳線。

硬盤固定

連好線后,就可以用螺絲將硬盤固定在機箱上,注意有接線端口的那一個側面向里,另一頭朝向機箱面板。一般硬盤面板朝上,而有電路板的那個面朝下。

正確連線

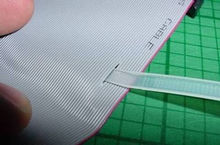

硬盤連線包括電源線與數據線兩條,兩者誰先誰后無所謂。對于電源的連接,注意上圖中電源接口上的小缺口,在電源接頭上也有類似的缺口,這樣的設計是為了防止電源插頭插反了。數據線有兩種,早期的數據線都是40針40芯的電纜,而自ATA/66就改用40針80芯的接口電纜,如上圖所示。連接時,一般將電纜紅線的一端插入硬盤數據線插槽上標有“1”的一端,另一端插入主板IDE口上也標記有“1”的那端。數據線插反不要緊,如果開機硬盤不轉的話(聽不到硬盤自舉的響聲),多半插反了,將其旋轉180度后插入即可。

硬盤40針80芯接口電纜

硬盤安裝

多個IDE硬盤安裝與設置

主板上一個IDE接口可以接兩塊硬盤(即主從盤),而主板有兩個IDE口即IDE1和IDE2,所以理論上,一臺個人電腦可以連接四塊硬盤。如果你使用適配卡,那就可以連接更多硬盤。對于多硬盤的安裝,歸根到底就是雙硬盤安裝,因為IDE1與IDE2上的硬盤安裝是完全一樣的。下面筆者重點介紹雙硬盤的安裝方法及其注意事項,一般來說,雙硬盤安裝有如下幾個步驟。

硬盤主盤設置

準備工作

在開始安裝雙硬盤前,用戶需要先考慮幾個問題。首先是機箱內空間是否充足,因為機箱托架上能安裝的配件非常有限,如果你又安裝了雙光驅或者一光驅一刻錄機,那想再安排第二塊硬盤的空間就有些困難。其次是電源功率是否夠用,如果電腦運行時,電源功率不足,經常會導致硬盤磁頭連續復位,這樣對硬盤的損傷是顯而易見的,而且長期電源功率不足,對電腦其它配件的正常運行也非常不利。

主從設置

主從設置雖然很簡單,但可以說是雙硬盤安裝中最關鍵的。一般來說,性能好的硬盤優先選擇作為主盤,而將性能較差的硬盤掛作從盤。例如兩塊硬盤,一塊是7200RPM,另一塊是5400RPM,那么最好方案就是將7200RPM的硬盤設置為主,5400RPM的硬盤設置為從。硬盤正面或反正一般都印有主盤(Master)、從盤(Slave)及由電纜選擇(Cable Select)的跳線方法,按照圖示就能正確進行硬盤跳線,假如你的硬盤上沒有主從設置圖例,那可以查相關資料得到跳線方法(例如到該品牌硬盤廠商的官方網站查找)。

硬盤固定

接下來,也是最后一步,用十字螺絲刀打開機箱,在空閑插槽中掛上已經設置好主、從盤跳線的硬盤,并將硬盤用螺絲釘固定牢固。

第二、如果用戶還有如光驅、刻錄機等設備,那最好連將兩塊硬盤連接在同一根硬盤線上,這樣的做法是不讓光驅的慢速影響到快速的硬盤。

硬盤連線

雙硬盤安裝中的硬盤連接方法與單硬盤完全一樣,即正確連接電源線、數據線即可。如果硬盤是支持ATA/66以上的接口類型,那就需要40針80芯的專用接口電纜。

經過上面介紹的四個步驟,雙硬盤即可正確安裝。在雙硬盤的連接時,這里再提一些注意事項。第一、最好將兩塊硬盤分別接在主板上的兩個IDE口上,而不要同時串在一個IDE口上,此時就不需要進行主從盤設置,不過會出現一個問題,即雙硬盤盤符交錯問題,具體解決方案在稍后的章節中將作詳細介紹。

使用方法

當硬盤在工作的時候,千萬不要強行關掉電源。在硬盤工作的時候關掉電源,會導致硬盤的物理損壞,而且也會丟失數據。還有,在硬盤中有高速運轉的部件,如果一旦強行關機的話高速運轉的碟片就會突然停止,而在關機后又馬上開機的話,就更有可能造成硬盤的損壞。所以筆者認為,在關機后不要馬上再次打開電腦。至少在半分鐘以后再打開。

在硬盤工作的時候要盡量避免它的震蕩,因為,磁頭與磁片的距離非常近,如果遭到劇烈的震蕩會導致磁頭敲打磁片,有可能磁頭會劃傷磁片,也可能會導致磁頭的徹底損壞,使整個硬盤無法使用。

在使用硬盤的過程當中,經常會與很多用戶會在“磁盤空間管理”當中進行壓縮。把硬盤用此程序進行壓縮。這樣會導致壓縮卷文件不斷增大。所隊也隨之減慢,讀寫次數增多,就會引起硬盤的發熱量和穩定性產生影響。所以就會導致使用壽命的減少。所以,如果硬盤夠用的話就沒有必要使用這個程序了。

正確維護

硬盤是非常害怕灰塵的了。如果灰塵吸到了電路板上的話,就會導致硬盤工作不穩定,或者導致內部零件損壞。

硬盤40針80芯接口電纜

硬盤的功能工作狀態與壽命和溫度有很大的關系,溫度過高或是過低都會導致晶體振蕩器的時鐘主頻發生改變,會造成電路元件失靈,而如果溫度過低時會導致,空氣中水分凝結在元件上,導致短路的現象。

其次,我們要定期整理你的硬盤。這樣會提高你的硬盤速度。如果,硬盤上的垃圾文件過多的話,速度會減慢,還有可能損壞磁道。但是,不要三天兩頭的清理,這樣也會減少硬盤壽命的。

最后,就是防毒。病毒在硬盤的存儲的文件是一個最大的威脅。所也我們發現病毒應該及時采取辦法清除,盡量不要格式化硬盤。

注意事項

在工作時不能突然關機

硬盤當硬盤開始工作時,一般都處于高速旋轉之中,如果我們中途突然關閉電源,可能會導致磁頭與盤片猛烈磨擦而損壞硬盤,因此要避免突然關機。關機時一定要注意面板上的硬盤指示燈是否還在閃爍,只有在其指示燈停止閃爍、硬盤讀寫結束后方可關閉計算機的電源開關。

防止灰塵進入

灰塵對硬盤的損害是非常大的,這是因為在灰塵嚴重的環境下,硬盤很容易吸引空氣中的灰塵顆粒,使其長期積累在硬盤的內部電路元器件上,會影響電子元器件的熱量散發,使得電路元器件的溫度上升,產生漏電或燒壞元件。

另外灰塵也可能吸收水分,腐蝕硬盤內部的電子線路,造成一些莫名其妙的問題,所以灰塵體積雖小,但對硬盤的危害不可低估。因此必須保持環境衛生,減少空氣中的潮濕度和含塵量。切記:一般計算機用戶不能自行拆開硬盤蓋,否則空氣中的灰塵進入硬盤內,在磁頭進行讀、寫操作時劃傷盤片或磁頭。

要防止溫度過高或過低

溫度對硬盤的壽命也是有影響的。硬盤工作時會產生一定熱量,使用中存在散熱問題。溫度以20~25℃為宜,過高或過低都會使晶體振蕩器的時鐘主頻發生改變。溫度還會造成硬盤電路元器件失靈,磁介質也會因熱脹效應而造成記錄錯誤。溫度過低,空氣中的水分會被凝結在集成電路元器件上,造成短路;濕度過高時,電子元器件表面可能會吸附一層水膜,氧化、腐蝕電子線路,以致接觸不良,甚至短路,還會使磁介質的磁力發生變化,造成數據的讀寫錯誤;濕度過低,容易積累大量的因機器轉動而產生的靜電荷,從而燒壞CMOS電路,吸附灰塵而損壞磁頭、劃傷磁盤片。另外,盡量不要使硬盤靠近強磁場,如音箱、喇叭、電機、電臺、手機等,以免硬盤所記錄的數據因磁化而損壞。

故障現象

電腦硬盤故障表現如下:

1.出現SMART故障提示:在生產硬盤時,很多廠家都在硬盤里內置了硬盤自動檢測功能,當電腦硬盤出現了物理故障時,該功能用來提示電腦用戶電腦硬盤有潛在的物理故障,可能會出現不定期地不能正常運行的情況;

2.在Windows初始化時死機:如果電腦硬盤出現故障,很可能會導致電腦開機初始化時,無法正常通過。如:電腦開機無法檢測到硬盤,進而無法進入系統。

3.電腦雖然能正常進入Windows系統,但是運行時彈出錯誤提示,而且運行磁盤掃描時出現停止甚至死機。此故障的發生可能是軟件原因導致,但是在排除電腦軟件故障后,那就是電腦硬盤出現物理故障導致。

4.運行Windows系自帶的磁盤掃描程序時,發現錯誤甚至是壞道。

5.在BIOS里無法識硬盤,或者即使能識別,也無法用操作系統找到硬盤。出現此情況,說明硬盤已經出現了嚴重的故障。

故障原因

一 、硬盤散熱風扇

考慮到散熱效果,很多人都為自己電腦硬盤安裝上了硬盤散熱風扇,但是一些低檔的風扇,它的震動相當明顯,可以把震動傳遞到硬盤上,長期以后,定會對硬盤壽命產生影響。

二、光驅

目前主流的光驅讀盤速度已經達到了50倍速以上,當光盤在光驅總高速旋轉時,光驅本身發出的震動會帶動機箱的共振,從而影響到硬盤的工作。而且這種高速轉動發熱量也是很多的,光驅離硬盤又是如此近,從光驅中釋放的熱量定會使得硬盤的溫度上升。

三、灰塵

灰塵對硬盤的損害是顯而易見的,在沉積在硬盤的電路板的灰塵會嚴重影響電路板上芯片的熱量散發,使得電路板上的元器件溫度上升,進而導致芯片過熱而燒毀。另外灰塵如果吸收了水分,是很容易造成電路短路的。

四、靜電

在對電腦進行維修過程中,很多人都是用手拿硬盤,但是在干燥的天氣中,人的手上可能會積累上萬伏的靜電,手上的靜電可能會擊穿電路板上的芯片,導致硬盤出現故障。

五、低級格式化

如果電腦硬盤出現了壞道,很多網友都采取低級格式化的措施,其實低格對硬盤的損壞的很大的,它可能會造成磁盤壞道的擴散,甚至會導致硬盤參數丟失,造成硬盤無法使用。

六、電源

一個低質量的電腦,會使硬盤受到電壓波動的干擾,特別是硬盤在進行讀寫操作時,如果電源出現問題,可以在一瞬間讓一塊硬盤報廢。

七、磁場

因為硬盤是一種依靠磁介質來記錄數據的設備,如果受到外界環境的磁場干擾,很可能導致磁盤數據的丟失,所以應該盡量遠離磁場環境。