2019-12-27 17:05:42

來源:深信服科技

而這要求教育信息化建設的核心是,一切的信息化手段都要緊密圍繞滿足和踐行教書、育人兩項宏偉使命而展開。即將先進的信息化技術手段全面應用于“教學研用”的各項教育工作當中,通過信息化促進“教學研用”不斷創新,創造以“人”為本的教學與科研環境,來實現高素質專業化師資隊伍的能力提升,學生終身學習意識的培養,為社會輸出具備科研創新、融合應用能力的知行合一、全面發展的復合型人才。

“教學研用”的創新需要“桌面自由”

而現階段,大部分高校重視內部管理流程建設與優化,但卻忘記了信息化建設的本質。本質是,高校應將以“人”為本作為信息化建設的核心驅動力,去滿足師生不斷變化的“教學研用”需求。通過模式的創新與變革,去打造扁平化、可視化、移動化的“教學研用”環境,構建符合人性需求的個性、自由、人文關懷的校園新生態。

以“雙一流”高校哈爾濱工業大學深圳校區(以下簡稱“哈工大(深圳)”)信息化建設為例,作為有著百年深厚底蘊的工科名校,哈工大“深圳”對“教學研用”模式創新及創新環境的打造有著更高的要求與目標。而在過去,受限于終端信息化建設的固定性與安全性,學校在教學與科研創新方面存在一些問題。

二是在“學”方面。未來的學習應不再局陷于被動的課堂聽課、看書或者視頻,更重要的是隨時隨地主動與人分享信息、碰撞思路、融合創新。而人的大腦的記憶和運算能力是有限的,此時就需要借助信息化手段,通過互聯網隨時隨地自由訪問桌面,實現資料隨需查閱,數據即時分析等,讓思考和創新不再受到空間與時間的限制。

三是在“科研”方面。為了更好地進行學術交流和科研論證,科研人員需要外出進行科研成果的展示和分享,一般來說,會將科研相關資料保存在筆記本電腦上。而很多科研數據非常寶貴和機密,一旦出現資料泄露、病毒感染或筆記本電腦遺失等都會遭受巨大損失。

終端云化,沖破束縛

因此,教育信息化建設應圍繞“教學研用”不同需求實現移動化、場景化。移動化打破了原有教室甚至校園的邊界,通過打造更為開放的學習空間,加速學生與學生、學生與老師、學生與社會之間的溝通,促進主動性學習和深度思考,提升創新能力。而場景化可以為學校不同人群提供隨需可用、隨需而變的教學資源,深度貼合“教學研用”不同場景對相關教學資源的差異化需求。

哈工大(深圳)網絡與計算中心主任范士喜表示,我們即將邁向人工智能時代,新時代對人才有了更高的要求,重復腦力勞動的人才將被人工智能取代,富有主動性學習與深度思考的人才將越來越受到歡迎。而移動化與場景化教學將最大程度地培養與提升學生的學習思考與創造力。

而這要求教育信息化建設首先要打破空間上的束縛,并且彌補人相比于計算機在知識儲備、記憶和運算效率上的天然不足。

基于這個目標,我們發現關鍵問題就是要實現終端云化,利用云計算,使校園整個“教學研用”終端電腦環境不再受空間的束縛,人人可以成為移動桌面。只要網絡可達,師生及科研人員可隨時隨地接入專屬個人云桌面,按需獲取教學相關資源。

教師可成為一個移動的課堂,隨時授課;學生可成為一個移動的知識庫,隨時發起一場極具熱度的學習與頭腦風暴;科研學者可把任意一個場所變成移動的實驗室,隨時開展一場創新成果的過程展示。云桌面幫助每個師生都可以隨時隨地創建出“教學研用”不同場景化環境,實現互動式教學創新、建構式自主學習和沉浸式成果展示。

高效與安全隨行!桌面云引領“泛在學習”新潮流

哈工大(深圳)目前有近1,000名師生已經享受到了云桌面服務。

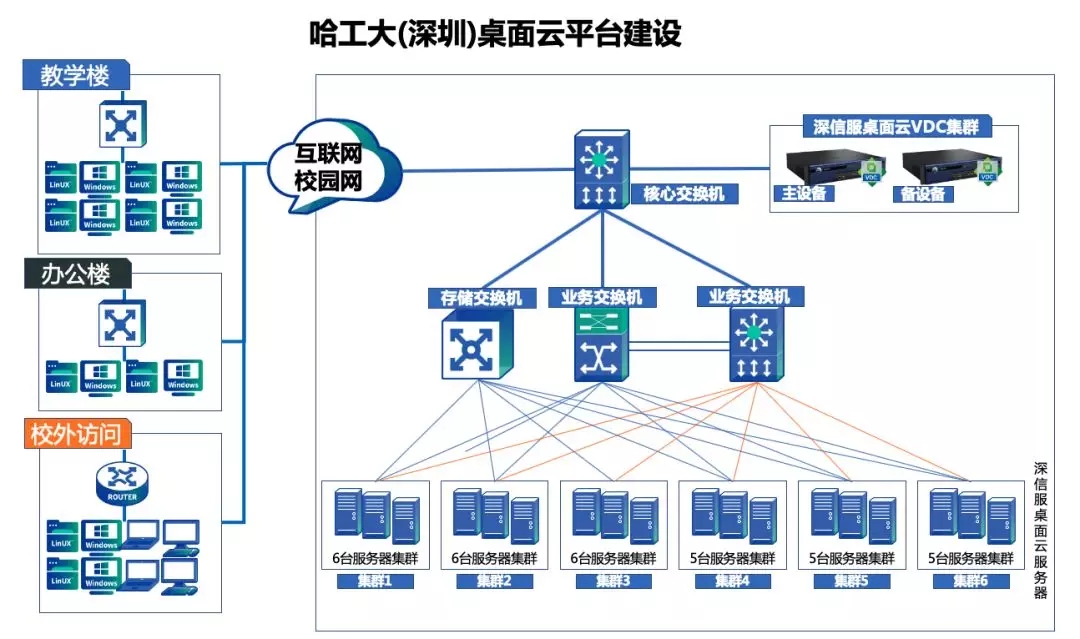

采用VDI技術,學校將教學終端、科研終端、學生終端以及辦公終端上云,將包括老師、科研人員、學生、行政人員的桌面和數據逐步遷移到數據中心的服務器上。桌面云帶來的桌面漫游、強大的運算能力、海量的存儲空間、可靠的安全保障,為“教學研用”創建不同的學習與互動環境,引領“泛在學習”新潮流。

資源隨需,彈性獲取:桌面云能動態為師生提供強大的運算能力和海量的存儲空間,滿足教學、辦公、科研展示的桌面資源需求。利用云技術彌補過去單體PC機性能與容量的不足。當桌面資源不足時,利用桌面云IT資源彈性分配機制,教職人員只需向IT管理員申請資源擴容,即可完成性能與容量的高效擴展,為不斷變化的科研創新與展示提供靈活的IT資源支撐,讓教學和辦公更高效。

安全隨行,數據不落地:桌面云將教學與科研數據都集中在數據中心服務器,進行統一存儲與備份,只傳輸桌面圖像信息給用戶端,讓數據不落地,實現終端與數據分離。再加上全方位的數據安全管控策略,有效保障了教學和科研數據的安全性與可靠性。無論是移動教學,還是科研人員在各個校外場所展示,都能確保機密性科研成果與教學數據的安全性,做到教學無邊界,安全有邊界。

以“人”為本的教學模式,需要高校信息化建設持續滿足師生不斷變化的需求。以桌面云為代表的先進信息化技術,為高校教學與科研的持續創新和發展提供了動力,助力學校加快推動人才培養模式與教學方式變革,積極探索泛在、靈活、智能的教育教學新模式,從而讓思想碰撞和創新最活躍的高校學生和教授們,在教學、科研、文化傳承、社會服務上作出更大的貢獻,創造更多的研究成果,讓高校成為催化各產業轉型升級的策源地。