本文發表于《指揮信息系統與技術》2022年第6期

作者:張由余,韓曉寧

引用格式:張由余,韓曉寧. 陸海空天一體化海事監管指揮系統發展設想[J]. 指揮信息系統與技術,2022,13(6):42-49.

一、摘要

圍繞如何構建陸海空天一體化水上交通運輸安全保障體系,提出了海事監管指揮系統發展設想。首先,分析了當前國外廣域海上監視能力、我國海上綜合監管的現狀和存在的問題;然后,提出了陸海空天一體化海事監管指揮系統的總體架構和以“一網四中心”為核心的建設構想,為陸海空天一體化水上交通運輸安全保障體系的信息化發展提供建設思路。

二、引言

海事監管部門的主要職責是實時掌握水上船舶交通態勢、動態評估水上交通安全風險、及時發現和處置水上交通違法違章行為,發生水上應急事件時需快速組織跨部門協同處置,有效保障水上交通安全、提升船舶通航效率、保護海洋環境,促進航運高質量發展。當前,隨著國際形勢的變化,基于國家新的總體安全觀,保障水上交通安全已從傳統的安全生產層面,擴展到國家經濟安全、戰略安全層面。“保障戰略物資運輸安全,保證重要戰略通道支點安全,實現物流供應鏈暢通和海運業高質量發展”已成為新發展階段海事的重要政治任務,是海事系統貫徹新發展理念、服務新發展格局、加快建設交通強國重要的抓手之一。為適應新形勢新要求,國家海事主管部門提出“未來‘五星旗’和中資‘方便旗’船航行到哪里,海事監管服務就保障到哪里”的新發展目標,擬構建陸海空天一體化水上交通運輸安全保障體系,實現我國管轄水域水上船舶動態的全面掌控、現場執法的高效指揮、重要通道和戰略支點的即時感知,實現戰略物資運輸安全有效保障、交通要素全面協同、應急突發事件有效處置,全面保障海上供應鏈安全暢通,維護好國家海洋權益。

為了實現在全球海域為“五星旗”、中資“方便旗”船舶提供全域全時的交通安全保障服務,需先解決廣域海上的全方位、全天候船舶交通態勢掌控問題。

三、國外廣域海上監視能力

為了推行海洋霸權,美國基于海洋衛星和長航時無人機構建了覆蓋全球海域的海上目標監視系統,其廣域海洋監視能力處于全球領先地位。美國國防部整合海空軍星基資源,建設了聯合天基廣域監視系統(SBWASS-Consolidated或NOSS-3),截至目前,NOSS-3已成功部署了8對16顆三代“白云”海洋監視衛星,正常在軌工作6對12顆,采用雙星組網方式,運行在高度1 100 km、傾角63.4°的近圓軌道上,采用時差和頻差相結合的定位體制,對海上船舶目標定位精度優于2 km,星上搭載了雷達、紅外成像、高清光學、電子支援措施(ESM)等多種偵察載荷,具有全天時全天候全球偵察監視能力。另外,美海軍為實現空海一體戰的關鍵支撐,以長航時無人機為平臺,又建設了廣域海上監視系統(BAMS),通過采購68架MQ-4C無人機(具有應對海上陣風帶來的過載及雨雪雷電等惡劣天氣影響的能力),組建了5個無人機中隊,裝載包括逆合成孔徑多功能有源相控陣雷達(探測半徑可達3 700 km)、多頻譜目標系統(MTS-B,提供多視角高分辨率目標圖像和全動態視頻)、AN/ZLQ-1電子偵察系統以及船舶自動識別系統等在內的先進設備,其偵察能力為一天約1 370 000 km2范圍,南海830 000 km2的面積,一架無人機只要6天就可對南海所有區域掃描一遍,具有覆蓋全球的海上偵察監視能力。

四、當前我國海上監管情況

(一) 發展現狀

目前,我國海事監管主要包括岸基、天基、空基、海基以及海上通信等手段,監管水域主要局限在近岸30?n?mile(1?n?mile =1.852?km)范圍內。

1.岸基監管主要依靠船舶交通管理系統(VTS)、船舶自動識別系統(AIS)和視頻監控(CCTV)系統,據不完全統計,我國建有VTS約60多個,外站約400多個,基本覆蓋沿海近岸水域和長江、珠江等內河重要航段水域;AIS數據中心75個,基站640座,基本形成近岸30?n?mile范圍內連續覆蓋;CCTV方面形成以部海事局為中心、包含下屬15個直屬海事局的CCTV統一平臺。

2.天基監管手段主要包括北斗、衛星遙感、衛星AIS(需購買國外公司衛星數據)和船舶遠程識別和跟蹤系統(LRIT)等,目前在優于5?m分辨率的遙感載荷中,包括GF-1和GF-6多光譜相機、GF-5全譜段多光譜成像儀、5?m光學01星等在內的共10個虛擬星座,理論上僅能達到優于1天的重訪能力;廣域海上搜救主要基于國際海事組織(IMO)建立的全球海上遇險與安全系統(GMDSS),包括海事衛星通信系統(INMARSAT)和極地軌道衛星搜救系統(COS-PAS/SARSAT)等,北斗中軌搜救衛星系統正在履行加入國際搜救衛星組織程序。

3.空基監管方面,全國沿海配置監管飛機,包括直升機、固定翼飛機及無人機參與海事監管,無人機受限于天氣、海況、續航和懸停等因素,尚處于應用探索階段。

4.海基監管方面,全國沿海20?m級及以上海巡船有500多艘,其中大型船僅有8艘、中型船約100艘左右,無人艇尚處于探索應用階段。另外,廣域海上通信手段主要依賴于國外衛星,如甚小孔徑終端(VSAT)、COS-PAS/SARSAT和銥星等。

(二)存在的主要問題

目前我國廣域海事監管存在的問題主要有以下2點:

1.感知方面存在短板。近岸30 n mile以內水域還存在監控盲區,VTS雷達國產化程度低,在自主可控方面存在較大隱患。受限于天氣、海況、大型海巡船數量和裝備等因素,海巡船廣域海上監控效能有限。北斗、衛星甚高頻數據交換系統(VDES)、衛星AIS、無人平臺以及LRIT系統等均能在離岸30 n mile外海域動態監控中發揮一定作用,但是北斗尚未納入國際海事監管體系;衛星VDES尚處于研發階段,衛星AIS數據需從美國或加拿大公司購買;無人平臺易受天氣、海況和航時等因素影響;LRIT系統受限于信道容量、更新率、內容和費用等,難以對遠海船舶實時識別跟蹤。綜上,當前近岸30 n mile以外水域存在“看不到、通不了、去不了”的問題。

2.缺少合理的監管指揮體系和統一的信息化支撐平臺。當前,海事部門遂行的水上交通安全管理仍以轄區進行劃分,主要手段為VTS,承擔VTS管理職能的船舶交通管理中心僅負責交通態勢監視和水上交通組織管理;水上交通違法執法由海事處或執法大隊承擔;水上險情處置和應急搜救任務,由水上應急指揮中心負責,監、管、救目前處于分割狀態。另外,部海事局對直屬海事局的領導更多體現在宏觀決策和指揮,因缺少能夠掌握全國水上交通宏觀狀況的手段,導致其無法有效收集各直屬海事局的監管動態及全球水上交通態勢,在指令下達方面仍以簡單的語音和文字形式實現。各直屬海事局的信息化發展水平和層次也存在較大差別,個別海事局雖建有監管指揮系統,但也只能在近岸區域內開展海上安全監視和交通管理,在直屬海事局間以及跨區域時無法實現監管數據共享和應急指揮的協同,且不具備海上應急處置的信息化和智慧化能力。綜上,部海事局及所有直屬海事局在海上安全監管和應急處置方面無法形成合力,無法充分發揮“1+1>2”的效能。

五、未來發展設想

(一) 總體架構

鑒于當前我國海事監管存在的不足,急需整合跨層級、跨部門各類資源,優化業務職能配置,加大中遠海探測感知手段和陸海空天一體化通信網絡建設,形成具備陸海空天一體化動態感知、多元信息融合共享、指揮信息通暢、應急反應迅速、輔助決策高效的現代化智能水上動態監管指揮體系。本文提出“一網四中心”總體架構以及統一指揮、專長兼備、反應靈敏和上下聯動的建設思路,構建滿足陸海空天一體化的新型監管指揮系統,具備全域覆蓋、精準識別、高效決策、反應迅速、精準控制和精確保障等能力。

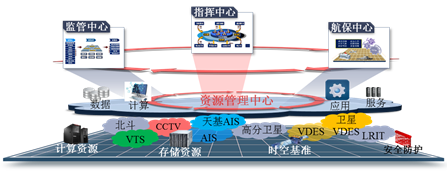

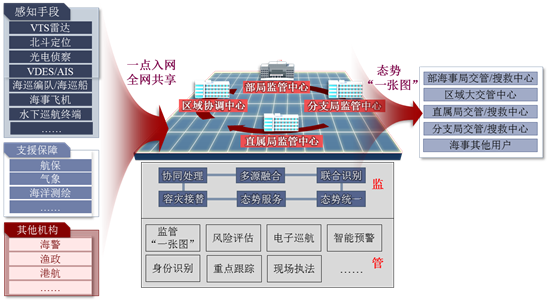

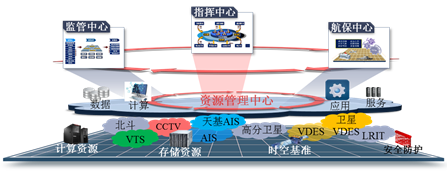

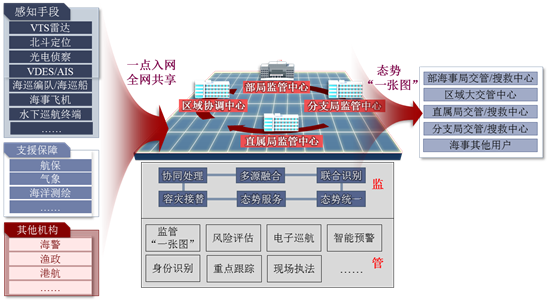

“一網四中心”中“一網”指實現陸海空天廣域探測感知和船船、船岸一體化融合通信的泛在探測感知網;“四中心”指海事資源管理中心、水上動態監管中心、水上應急指揮中心和航行保障中心,分別承擔資源管理與服務、跨域情報融合共享、協同監管指揮和綜合航海保障等職能,共同完成陸海空天一體化水上交通運輸安全保障任務。總體架構示意圖如圖1所示。

圖1 總體架構示意圖

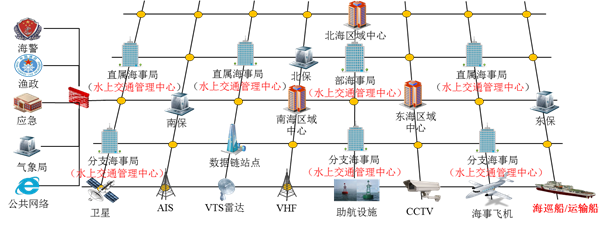

(二)通信感知網

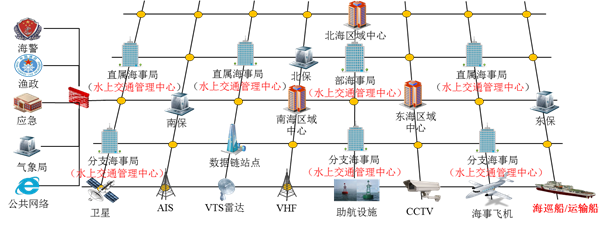

通信感知網是陸海空天一體化監管指揮系統最重要的基礎設施,采用柵格網架構,支持隨遇接入、動態組網、一點接入和全網共享。通過衛星、VDES和VHF等手段構建天空地一體化網絡,支持動態接入星基(遙感、北斗和天基AIS/VDES)、空海平臺和岸基(VDES、AIS、VTS雷達、甚高頻無線電測向系統(VHF-DF)和CCTV)等感知源,安全連接海軍、海警和漁政、水文氣象以及應急等政府相關機構信息系統等。通信感知網組成示意圖如圖2所示。

圖2 通信感知網組成示意圖

為了實現對中遠海上目標的探測感知,通信感知網主要基于天基衛星+空基長航時無人機+海基大型海巡船和大型遠洋運輸船舶的共同努力來實現。通信感知網建設主要包括以下3個方面:

1.在天基側。

1) 結合國務院辦公廳發布的“國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015—2025年)”(規劃建設15顆海洋觀測衛星),整體規劃天地一體化網絡布局,建設搭載通信、導航和遙感載荷的交通專用衛星星群,構建全球交通安全應急衛星通信網,實現對全球航行的“五星旗”和中資“方便旗”船舶的有效感知和通信保障;

2) 建設全面覆蓋、協同集成和智能分析的“天基”海事遙感監測體系,對船舶態勢分布、海冰/淺灘/礙航物等通航風險和海上溢油、船舶碰撞等應急險情事件進行動態監測;

3) 開展包含北斗、VDES、AIS和遙感等星基信息的智能大數據融合,支持對中遠海水上動態的監管;

4) 強化北斗在GMDSS應用,建設基于北斗短報文的全球遇險報警系統和北斗報文服務系統(BDMSS),推進北斗衛星緊急無線電示位標(BD-EPIRB)應用,為全球船舶海上遇險提供應急保障服務,促使北斗早日成為GMDSS公共產品。

2.在空基側。

考慮在平流層建設飛艇監視平臺,以及充分利用我國現有長航時無人機平臺(如翼龍-II,最大巡航速度可達370 km/h,最遠航程可達4 000 km,最大高度可達9 km,續航/懸偵時間可達20 h,外掛載荷可達480 kg),結合海事對巡航速度、巡航高度和續航時間的需求,通過搭載不同載荷實現對中遠海的實時監測,以彌補衛星感知時效性不足的缺點。

3.在海基側。

1) 增加大型海巡船的配置,并對大型海巡船進行聯網;

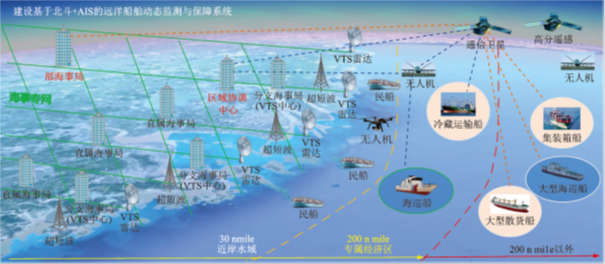

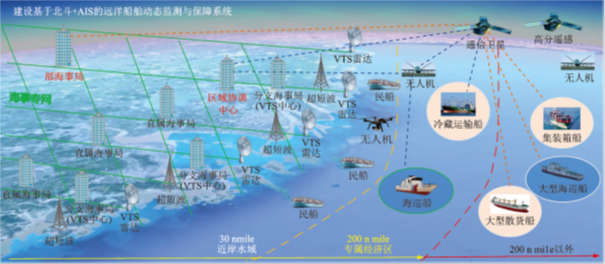

2) 充分利用我國從事海上航運、數量眾多的大型運輸船,通過對其加載船載終端,集成AIS+北斗/衛星通信單元/電子海圖顯示與信息系統(ECDIS),并與船上雷達/視頻等裝備對接,打造“海上移動VTS集群”或“基于北斗+AIS的遠洋船舶動態監測與保障系統”,實現對廣域海上船舶信息的動態收集。

通過通信感知網的建設,基本實現我國領海、200 n mile專屬經濟區以及中遠海的水上動態感知能力,通信感知能力示意圖如圖3所示。

圖3 通信感知能力示意圖

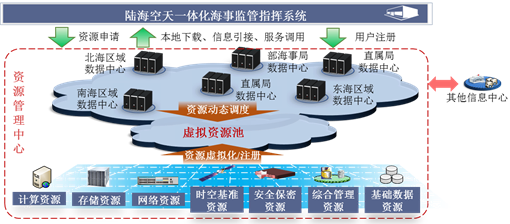

(三)4個中心

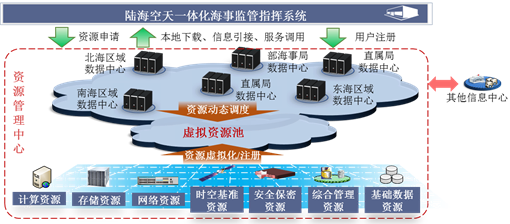

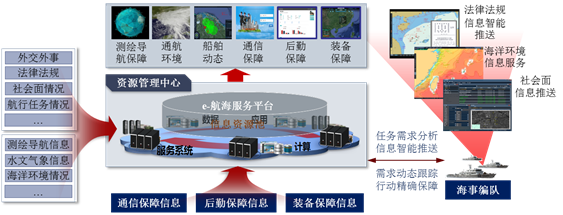

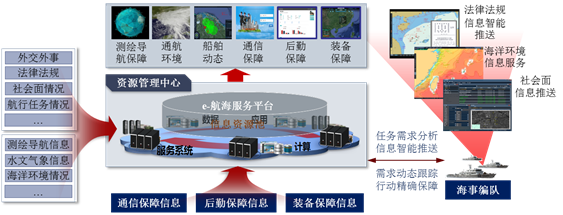

1.建立海事資源管理中心。基于部海事局、區域協調中心和直屬海事局的資源設施,構建地理分散部署、功能邏輯一體的資源管理中心,實現信息感知資源、通信網絡資源、計算存儲資源、時空基準資源、安全保密資源、綜合管理資源和基礎數據資源的管理和維護,為陸海空天一體化監管指揮提供多樣化資源服務,包括基礎設施、數據、服務和運維等。資源管理中心建設示意圖如圖4所示。

圖4 資源管理中心建設示意圖

2.建立水上動態監管中心。構建由各級海事部門協同運作的陸海空天一體化分布式情報處理體系,負責收集陸海空天各類傳感器探測感知數據,航保、氣象和海洋測繪等支援保障數據,以及海軍、海警和漁政等機構數據,由直屬海事局、區域協調中心和部海事局所屬動態監管中心按責任區由近及遠進行分布式融合處理,直屬海事局負責近岸海域,區域協調中心負責專屬經濟區內其他水域,部海事局負責專屬經濟區外其他水域,動態監管中心按責任區分布式融合處理示意圖如圖5所示。通過“拼圖”方式共同形成廣域覆蓋的水上監管態勢“一張圖”,具備風險評估、電子巡航、智能預警、身份識別和重點跟蹤等能力,支持各級交管中心及搜救中心遂行水上交通動態監管和應急指揮。動態監管中心建設示意圖如圖6所示。

圖5 動態監管中心按責任區分布式融合處理示意圖

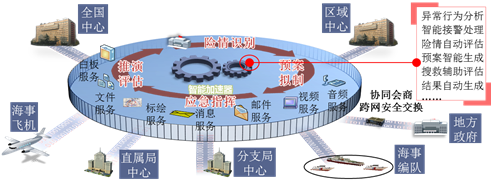

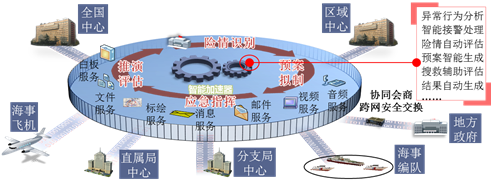

3.建立水上應急指揮中心。建立水上應急指揮中心,支持跨域連通海事各級指揮中心以及其他力量,按照聯合組織和協同籌劃的運行方式,具備智能化輔助決策、基于流程驅動的應急方案制定、現場處置聯動、應急推演和事后評估等應急處置能力。應急指揮中心建設示意圖如圖7所示。

圖7 應急指揮中心建設示意圖

4.建立航行保障中心。依托資源管理中心,構建陸海空天一體化船舶航行計劃管理體系,實現航行計劃的集中統一管理,形成航行計劃“一張表”;同時基于水上動態監管中心跨域匯聚融合數據,構建航行保障信息服務資源池,打造e-航海服務平臺,為政府/企業/社會按需提供船舶動態等服務。此外,該中心還為遠海任務船舶提供外事、法律、測繪和通航環境等信息服務,依托北斗和海事衛星等手段,提供岸海融合通信服務,對任務行動提供精準的航海保障。航行保障中心建設示意圖如圖8所示。

圖8 航行保障中心建設示意圖

六、 應用設想

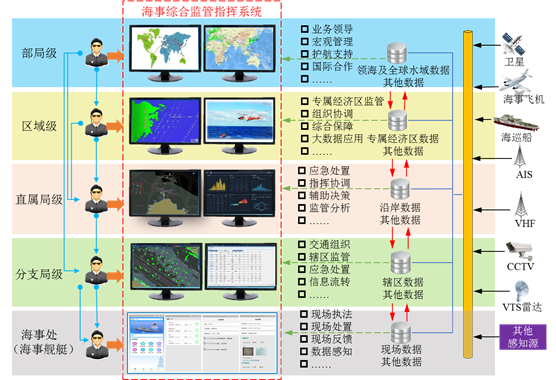

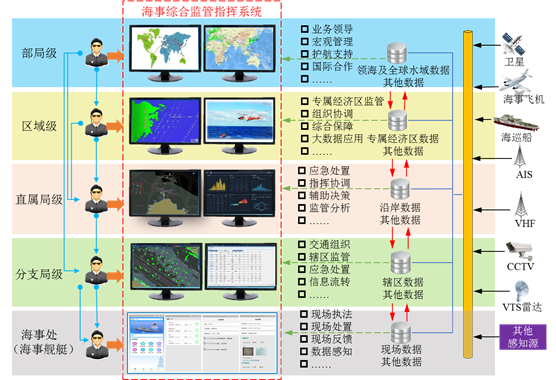

為了實現對全球海域海事監管業務的全覆蓋,并提升跨域協調能力,可增加東海、南海和北海區域協調中心,統籌協調3大片區的海事監管業務。未來,直屬海事局和下轄分支海事局主要負責近岸(一般位于30 n mile以內)海域的海事綜合監管;3大區域協調中心負責專屬經濟責任區內、30 n mile以外水域的海事監管業務;部海事局負責專屬經濟責任區以外其他遠海水域的海事監管業務。陸海空天一體化監管指揮系統可考慮按照“3級部署、5級應用”進行布局,系統將在部海事局、區域級和直屬海事局級分別部署資源管理中心、水上動態監管中心、水上應急指揮中心和航行保障中心,分支海事局和海事處僅負責應用。

在部海事局,基于海事監管指揮系統可為用戶提供業務領導、宏觀管理、護航支持和國際合作等支撐;在區域級,可為用戶提供專屬經濟區監管、跨區組織協調、綜合保障和大數據應用等支撐;在直屬海事局級,可為用戶提供應急處置、指揮協調、輔助決策和監管分析等支撐;在分支局級,可為用戶提供交通組織、轄區監管、應急處置和信息流轉等支撐;在海事處(海事艦艇),可為用戶提供現場執法、現場應急處置、現場反饋和數據感知等支撐。系統總體能力應用示意圖如圖9所示。

圖9 系統總體能力應用示意圖

七、結束語

建設陸海空天一體化海事監管指揮系統是一個長期發展、不斷迭代的過程,需建立陸海空天感知體系,實現全方位、全天候的實時感知能力,可以“看得見、傳得回”;同時,需建立監管、指揮和保障的組織體系,推動海事體制機制的變革。隨著陸海空天一體化水上交通運輸安全保障體系建設的持續推進,可以預見,該系統的未來應用將強有力地保障海事監管部門“三保一維護”職責的履行,為我國海洋事業的高速、可持續發展提供堅實支撐。

相關文獻推薦

張桂林,吳蔚,徐建,等. 基于規則引擎的海上編隊目標識別推理[J]. 指揮信息系統與技術,2022,13(3):28-31.

王海寧,施展,賀建平. 艦載指揮信息系統特點規律及保持先進性對策[J]. 指揮信息系統與技術,2022,13(2):14-18.

劉茗,陸生,丁鯤,等. 海上編隊對抗場景下的知識圖譜應用[J]. 指揮信息系統與技術,2022,13(2):67-72.

吉祥,曹仁政,戴鈺超,等. 美海軍航母打擊群信息系統體系發展[J]. 指揮信息系統與技術,2021,12(4):10-17.

戚志剛,趙玉林,徐英桃. 航母編隊指揮信息系統海戰場環境需求及其應用[J]. 指揮信息系統與技術,2021,12(2):32-37.

孫宇祥,黃孝鵬,周獻中,等. 基于知識的海戰場態勢評估輔助決策系統構建[J]. 指揮信息系統與技術,2020,11(4):15-20.

沈良,李微. 海上作戰計劃推演評估系統設計與應用[J]. 指揮信息系統與技術,2020,11(2):89-93.

韓曉寧,張由余,王君. 智慧船舶交通管理系統發展與應用[J]. 指揮信息系統與技術,2019,10(4):8-13.

葉紅軍,賈詩雨,劉亮. 廣域航空安全監視系統體制設計及關鍵技術驗證[J]. 指揮信息系統與技術,2019,10(1):19-25.

陳黎明,高鋒. 海軍作戰指揮軟件構件化[J]. 指揮信息系統與技術,2018,9(1):1-7.