2014-03-19 15:25:09

來源:

美軍首腦認為:“三位一體的戰略進攻力量中,一個有足夠抗毀性的指揮、控制與通信系統本身和洲際導彈、艦載彈道導彈和戰略轟炸機一樣,都是國家威懾力量的一部分”,“不保持對核攻擊部隊的指揮與控制,威懾力量就是一句空話。”可見美軍對指揮自動化系統建設是非常重視的。

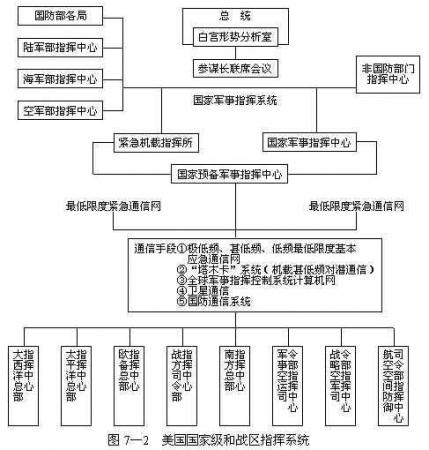

目前,美國軍隊擁有世界上最龐大、技術最先進的指揮自動化系統。如圖7 — 1所示。按美軍的指揮體系,分為戰略指揮自動化系統和戰術指揮自動化系統。

一、戰略指揮自動化系統

戰略指揮自動化系統,是用來指揮控制戰略部隊的指揮自動化系統,全稱是全球軍事指揮控制系統。這是一個規模龐大的多層次系統,它部署在全球各地,而且延伸到外層空間。美國戰略指揮自動化系統包括戰略探測預警系統、指揮中心(國家級指揮中心和各聯合司令部及特種司令部、各軍種所屬主要司令部的指揮中心)和戰略通信系統。主要任務是:供國家指揮當局(通過參謀長聯席會議)在平時、危機時和全面戰爭的各個階段都能不間斷地對全球的美國戰略核武器系統進行指揮和控制。美國總統利用它逐級向第一線作戰部隊下達命令,最快只需3 分鐘。如采用越級指揮,向該部隊下達命令,最快只需1 分鐘。美國戰略指揮網的組成如圖 7 — 2所示。

( 一 ) 戰略探測預警系統

戰略探測預警系統提供攻擊警報,以防止戰略突襲,對己方戰略部隊的生存至關重要。探測預警系統可分為:彈道導彈預警系統和轟炸機預警系統。彈道導彈預警系統,由預警衛星、彈道導彈預警、潛射彈道導彈預警、空間探測和跟蹤系統等組成。其中“674 ”預警衛星系統,是美國戰略預警的主要手段,它能在導彈發射30 秒后探測到目標并進行跟蹤,與大型相控陣雷達為主的陸基雷達系統互相配合,實現對發射區域和來襲方向的全面覆蓋,整個系統對陸基洲際彈道導彈可提供25 分鐘的預警時間,對潛地彈道導彈可提供 15 分鐘的預警時間。戰略轟炸機預警系統,由遠程警戒系統、超視距后向散射雷達、機載預警與控制系統、聯合監視系統等組成。其中遠程警戒系統由“遠程預警線”的31 個雷達站和 34 架E-3A 預警飛機組成,遠程預警線可提供 2.5 小時的預警時間, E-3A 預警飛機探測距離400 公里, 1 次掃描可探測顯示600 個目標,同時可引導 100 架飛機進行攔截。

( 二 ) 指揮中心

指揮中心是戰略指揮自動化系統的核心部分,美軍有30 多個主要的指揮中心,分布在世界各地,其中國家級軍事指揮中心、國家預備軍事指揮中心、國家緊急空中指揮中心是美國戰略指揮自動化系統的“神經中樞”。這里簡介國家級軍事指揮中心、國家備用軍事指揮中心、國家緊急空中指揮所、國家艦載預備指揮中心。

1 、國家級軍事指揮中心

國家軍事指揮中心建于1962 年,設在美國國防部五角大樓內。國家軍事指揮中心供美國總統、國防部長和參謀長聯席會議在平時和戰時條件下指揮武裝部隊之用。該指揮中心內存貯有10 多個戰爭總計劃和 60 多個戰斗行動方案,設有當前態勢顯示室、參謀長聯席會議室、通信和技術室。參謀長聯席會議通過該指揮中心,用40 秒時間就可與國外任何一個或全部聯合司令部進行聯系或召開電話會議。

美國中央情報局、國家保密局、國務院、國防通信局以及聯合偵察中心等有關部門和有關的辦公室都派有代表在國家軍事指揮中心工作。

2 、國家預備軍事指揮中心

該中心設在馬里蘭州里奇堡的一個地下加固的設施內。它與國家軍事指揮中心相連,有較完善的情報收集、處理與顯示設備,其功能大體上與國家軍事指揮中心相似。它設有國家軍事指揮中心的重要數據庫,并且存放有進行常規戰爭和核戰爭的各種方案,可根據美軍戰備情況,迅速增加人員,當美軍進入二級戰備后,它可立即承接全部軍事指揮、控制任務。

3 、國家緊急空中指揮中心

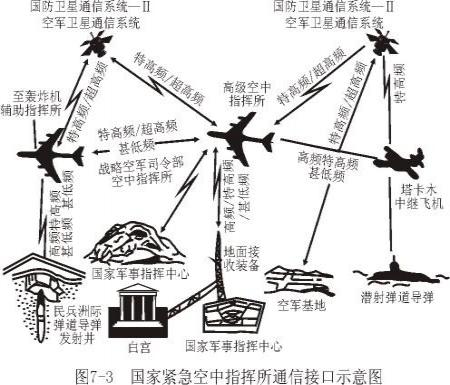

它是國家軍事指揮系統和最低限度應急通信網雙重功能的指揮機構。該指揮所設在E-4 飛機上,平時不參與指揮,只了解情況。當美軍處于臨戰狀態時,它升空待命。總統首次下達核攻擊時,它取代陸地指揮中心行使對戰略部隊的指揮權。由于它在空中機動,是美軍戰略指揮自動化系統中生存能力最強的一部分。70 年代中期以前,國家緊急空中指揮所由 EC-135 型飛機承擔, 70 年代中期開始改用E-4A 型飛機。使用 E-4A 型飛機的國家緊急空中指揮所稱為高級空中指揮所。1985 年全部改用 E-4B 型。這些飛機始終有一架在空中執勤,機上配有一位將軍領班,另有一架處于戰備狀態,15 分鐘之內即可起飛。如圖 7 — 3所示。

4 、國家艦載預備指揮中心

該中心設在兩艘戰略指揮艦上,一艘是諾思安普頓號,一艘是賴特號。平時不參加指揮,只了解情況,當美軍處于臨戰狀態時,它出航待命。根據需要接替國家指揮中心行使對戰略部隊的指揮權。由于它在海上機動,所以它們和國家機載指揮中心一樣,具有較強的生存力。

( 三 ) 戰略通信系統

戰略通信系統,是把戰略預警探測系統和戰略指揮中心聯起來,并在各指揮中心之間傳遞信息。戰略通信系統包括通用和專用兩部分,通用通信系統包括國防通信系統、國防衛星通信系統和最低限度緊急通信網;國防通信系統,由自動電話網、自動密話網和國防數據庫組成,線路總長達6720 萬公里,能把世界上 100 多個地區的3000 多個指揮所連接起來,主要用于保障美國總統與國防部長、參謀長聯席會議主席、情報機關和戰略部隊的通信聯系,也可以為戰術通信提供通信樞紐;國防衛星通信系統,是美國戰略、戰術共用的衛星通信系統,它由6 顆衛星和 70 多個地面站組成,承擔美國戰略通信70% 的通信量,用于傳遞戰略指揮信息情報數據、高度優先的戰略預警信息和特種信息等,是美國全球指揮控制系統遠程戰略通信的支柱;最低限度緊急通信網,是專供國家最高軍事指揮當局在核條件下把美國核戰爭計劃的命令傳送給美國在全球的核部隊,并接受核部隊回報執行命令的情況,主要采用甚低頻到特高頻的所有通信手段,以保障通信的可靠性和生存能力;專用通信系統,主要包括:空軍衛星通信系統,極低頻對潛通信系統,機載甚低頻中繼機通信系統,戰略空軍司令部通信系統等。

二、戰術指揮自動化系統

美國戰術指揮自動化系統,一般指軍以下單位使用的指揮自動化系統,也稱戰區級指揮自動化系統。按編制可劃分為陸、海、空的戰術指揮自動化系統。

( 一 ) 陸軍戰術指揮自動化系統

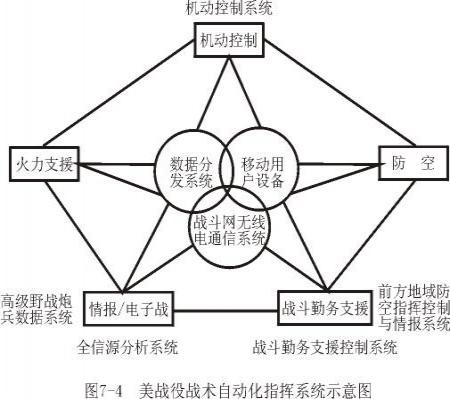

美國陸軍戰術指揮自動化系統是根據空地一體戰理論,并針對21 世紀初作戰需要而研制的,如圖 7 — 4所示。

該系統包括機動、火力支援、防空、情報與電子戰、戰斗勤務支援5 個功能領域,每一個功能領域有各自的指揮控制分系統并和其它許多C3I 系統接口。各個分系統橫向成網,按指揮關系縱向也成網。它們不僅要完成本功能領域的指揮控制任務,而且要作為戰術指揮自動化系統的一個組成部分支援整個系統并相互支援。

1 、機動控制系統,它是軍至營級使用的指揮自動化控制系統。主要為指揮官和參謀人員提供作戰指揮方面的自動數據處理支援,具有態勢監視、報文編輯、數據處理、存貯、檢索和顯示功能,并能自動復制數據庫的數據。根據需要,可迅速把數據傳給35 個預編的地址。從軍到旅傳輸作戰信息只需幾分鐘。

2 、高級野戰炮兵射擊系統。它是一個火力支援控制系統,能協調火力支援的各個方面,從前方觀察員提出火力請求,到射擊控制臺顯示出射擊命令只需10 分鐘。

3 、前方地域防空指揮控制與情報系統。通過它能指揮控制前方地域防空系統中的各種防空武器,從而為前沿部隊提供一個20 公里的防空地帶。

4 、全信源分析系統。它基本上是一個情報處理中心,能接收并處理來自幾十個戰術系統的情報信號、電子情報、圖像情報和人工情報等,還能控制電子戰系統,并具有保密和氣象支援功能。

5 、戰斗勤務支援系統。

6 、通信系統。包括地域公共用戶通信系統、戰斗網無線電臺單信道地面與機載無線電系統、陸軍數據分發系統。地域公用用戶通信系統在海灣戰爭中表現非常出色,它實現了把蜂窩電話機安裝在每一輛吉普車、裝甲運兵車上的設想。戰斗網無線電臺單信道地面與機載無線電系統是海灣戰爭中美軍使用的唯一能在干擾環境中工作的電臺。陸軍數據分發系統則是定位報告系統和聯合戰術信息分發系統兩類終端構成的混合系統,能近實時地顯示部隊的精確位置和導航數據。

( 二 ) 空軍戰術指揮自動化系統

美空軍指揮自動化系統領域的發展重點是電子戰系統和偵察系統。美空軍認為,在C3I 方面,戰略上要加強聯通能力,戰術上要取得電子戰的明顯優勢;未來的戰術飛機在執行空地一體戰任務時,將依賴各種電子對抗、目標探測和武器監視系統的支援。主要有:戰術空軍控制系統、戰術空軍控制中心、敵情相關單元、空軍戰術通信系統、綜合電子戰系統、聯合監視與目標攻擊雷達系統、機載自衛干擾機、精確定位和攻擊系統等。

其中,聯合監視與目標攻擊雷達系統(JSTARS )飛機就是空軍和陸軍的聯合研制項目。該機采用波音707-320C 飛機裝載合成孔徑相控陣雷達,探測敵縱深地域內地面、低空的固定目標,將目標的位置數據實時傳輸給地面部隊指揮官和空中的攻擊飛機,指揮引導火力攻擊。它工作時,在戰場前沿己方地域上空飛行,機載雷達對地覆蓋范圍最大為512 × 512平方公里。

( 三 ) 海軍戰術指揮自動化系統

二十世紀六十年代初,美國海軍就研制成功了海軍戰術數據系統。七十年代又研制了海軍指揮控制系統和“宙斯盾”防空系統。八十年代在人工智能C3I 方面取得了可觀進展,并對原有的一些 C3I 系統作了改進。美海軍戰術指揮自動化系統分為戰術指揮系統、通信系統和作戰支援系統三大類,共35 個項目。

1 、海軍陸戰隊戰術指揮自動化系統

八十年代初,美海軍陸戰隊開始實施指揮控制系統計劃。共分8 個分系統:空地情報系統、綜合火力與空中支援系統、戰術作戰系統、戰術空戰中心、位置標定報告系統、綜合人事系統、評價與分析系統、綜合后勤系統等。

2 、海岸警衛隊戰術指揮自動化系統

海岸警衛隊和平時期屬運輸部,戰時撥歸海軍部,執行海軍艦隊司令部分配的任務。因此,海岸警衛隊戰術指揮自動化系統也是美軍戰術指揮自動化系統的一部分。1982 年海岸警衛隊成立了 C3I 辦公室,負責戰術C3I 的建設與管理工作。

三、美軍戰區指揮自動化系統的重建

海灣戰爭后,美在總結戰區指揮自動化系統應用經驗教訓的基礎上,提出重建美軍各軍兵種的C4I 系統的計劃,對 C4I 系統的建設進行全面調整、改造和更新。

( 一 ) 參聯會的“武士” C4I 計劃

1992 年2 月,美軍參謀長聯席會議發布了名為“武士”C4I 系統的計劃,旨在將美軍四個軍種的“煙囪式”系統改建成聯合的、可互操作的體系結構,以便給士兵提供一種綜合性的、實時顯示的士兵作戰空間。這種士兵是數字化的,每個士兵配置有先進的技術裝備,可隨時進行探測、識別、定位、報警、通信。聯合參謀部根據聯合作戰要求,將“武士”C4I 概念作為互通性目標提了出來。“武士” C4I 象是一個受用戶推動的廣為分布的基礎設施,戰斗部隊在此基礎設施中接插上信息終端,就可以從保密和無縫隙的計算機和通信綜合系統獲得信息。這個計劃分三個階段進行。第一個階段為“快速定位階段”,其任務:一是實現數據庫互操作;二是進行需求確認,互操作性測試和安全認證;三是建立聯合互操作協議。第二階段是過渡的10 年計劃,期間將側重于實施遷移計劃,取代現有的“煙囪式”系統。最后階段是目標階段,它標志著“武士”系統的徹底實現。

( 二 ) 陸軍的“整體戰略”

所謂“整體戰略”是使美國陸軍數字化計劃與“武士”C4I 概念協同一致,著眼于整個陸軍的信息需求。整體戰略包括10 項原則:

1 、著眼于戰斗員——為戰斗員提供滿足合理需求的系統;

2 、確保聯合互通性——聯合和多國部隊作戰時為戰斗員提供可互通的C4I 系統;

3 、實現基于空間資源的能力——確保戰斗員接入滿足基本要求的軍用或商用空基系統,以支持陸軍在整個行動期間的兵力投送;

4 、戰場數字化——對戰斗員提供綜合的數字信息網絡,以支持作戰系統并確保指揮控制決策周期的制勝權;

5 、兵力投送平臺現代化——對戰斗員提供現代化的兵力投送平臺,以支持平時行動、訓練、機動性、兵力投送、雙重基地作戰和重新部署;

6 、優化信息技術環境——在戰時與和平時期對戰斗員提供更有效的信息支持;

7 、實現多級保密——采用單一系統在保密級對戰斗員提供信息接入和交換能力;

8 、確保制頻譜權——為了更好地顯示戰斗空間并同時使敵方指揮官的視覺迷盲和遲鈍;

9 、采用商用技術實現綜合系統——對戰斗員提供以商用技術為推動的協調一致的C4I 能力;

10 、開拓仿真和模擬技術——通過現代化的仿真和模擬,使戰斗員的訓練和試驗費用低而效益高,并迅速提供原形系統。

美國陸軍的“整體戰略”實現以后,將為其進入21 世紀提供保障,并與“武士” C4I 計劃同步。

( 三 ) 空軍的“地平線”構想

“地平線”構想是美國空軍實現其C4I 系統現代化的總體戰略。該戰略由四部分組成:

一是空軍 C4I 系統戰略規劃。它是“將空軍 C4I 結構發展與遷移計劃各項工作融為一體,以建成一個能支持聯合和有效的遠程操作、互操作和無縫隙的C4I 系統的指導性的工作”。

二是體系結構規劃。主要是檢驗作戰、機動性、空中作戰和特種作戰這四個任務領域的結構。通過統一使用共同的標準、組件和數據定義,“把老系統改造成一種聯合的、可互操作的目標體系結構”。

三是空軍 C4I 系統總體計劃。它分有短期的和長期的目標和任務。短期目標包括“在固定和分散區域上,集中實現C4I 的能力和有關的通信互聯性”。長期目標是聯成一個“信息球”:允許每一個戰斗員都能實時查看自己的空中態勢圖像信息,并能改善快速執行的決策指令。空軍C4I 系統總體計劃的主要組成部分是 C4I 支撐要素——“通信中隊”計劃。

四是 2000 年通信中隊計劃。它是將現代化的技術運用于支持遠程作戰,通過“協調通信中隊在前線和后方基地的工作、增強網絡的覆蓋范圍,并為通信部隊配備重量輕、模塊化和可互操作的系統”來實現。

總之,美國空軍的“地平線”構想是使“戰斗飛行員將更加依賴于通過多媒體、全球網絡和分散的數據終端來獲得接近于實時的綜合信息”。

( 四 ) 海軍的“哥白尼”戰略

美國海軍的“哥白尼”戰略的實質是建立一個信息交換的“體系結構”,“哥白尼”的主要支持系統包括:

全球信息交換系統——通過國防通信系統網從任何接口接入所需信息支持的聯合和多國部隊的指揮官。

總指揮官指揮所復合體——用于全球信息交換系統與部署在前沿的部隊傳遞信息的主要網絡。

戰術數據信息交換系統——是聯接總指揮所復合體與戰術指揮中心的戰術網絡系統。

戰術作戰中心——對戰斗部隊發布信息。

戰斗空間信息交換系統——代表戰術部隊作戰的戰斗空間,包括發射平臺和武器系統,由此構成了戰斗空間信息交換系統中的操作節點。

( 五 ) 海軍陸戰隊的“海龍”構想

海軍陸戰隊的主要任務側重于沿海作戰,使之能作為聯合特遣部隊的一部分執行先期部署任務。21 世紀的海軍陸戰隊將建成一支規模更小、負重更輕、機動性更高和更加靈活的戰斗部隊。“海龍”的主要特點是:后勤保障、醫療救護和近距離支持都將著重利用無人飛行器;地面戰斗單元將轉變成一支編制精簡、訓練有素、裝備精良、便于執行小規模獨立作戰的輕型部隊;從輕步兵營抽調的快速攻擊中隊將在指定的地區獨立行動;戰斗勤務支援單位編成從艦上控制,覆蓋范圍不大于岸上有限的覆蓋范圍。“海龍”將著重依靠海上的火力支持、后勤供應和C2( 指揮、控制 ) 資源。